赴一场文学之约,领略中外文字里酒的醇香,

解锁文字背后酒文化的神秘密码!

2025年4月23日,国际公民社区巴别塔多语种杂志社面向上外贤达全体学生开展了《巴别塔》第3期“醅中录:中外文学中的酒”主题征稿读书会,此次活动主要分为四个部分:“醅中录”征稿宣传、中外文学中的酒意象赏析、中外酒文化知识分享和鉴赏实践。

活动伊始,《巴别塔》主编、巴别塔杂志社第二课堂负责人端青云老师对《巴别塔》杂志进行了简短介绍。随后基于同学们对各国酒文化的认知,开展了一场头脑风暴,现场气氛热烈,思维碰撞出绚丽火花。

中外文学中的酒意象赏析

随后,端青云老师带领同学们一起赏析中外文学中与酒有关的作品,主要关注日语、德语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、法语和英语文学中的酒意象。

在日本文学中,酒是《万叶集》中的风雅,是《徒然草》中的禅意与无常,是《雪国》和《挪威的森林中》的孤独与颓废,“饮酒醉卧,樱花亦同眠于草庵”。

在德语文学中,酒是海涅诗歌中自由的象征,是歌德笔下表达情感的纽带,是荷尔德林对时间流逝与人类存在的思考,是《魔山》中人物内心的外显,是《铁皮鼓》中解释社会荒诞的媒介。

在阿拉伯语文学中,“酒是灵魂的镜子”,是“杯中的泪滴”,是“智慧的源泉”,是伊人本·鲁米精神上的陶醉、是其表达内心的痛苦和对爱的渴望的工具。

在西班牙语文学中,诗人加西亚·洛尔迦·费德里科用“黎明的酒杯/碎成玻璃”、“天边疯狂的女子/在他的葡萄酒里/将堂璜的苦闷/和狄俄尼索斯的完美掺在一起”表达对家乡安达卢西亚的热爱和对吉普赛人悲惨命运的同情。

在韩语文学中,酒是《三国遗事》中的“瓢公”、成为神灵的象征,是金东里《酒》中主人公逃避现实的工具,是《素食者》中主人公身份压抑的象征。

同时,还带领同学们在波德莱尔的《酒魂》与海明威的《流动的盛宴》中体验巴黎酒馆的醉人魅力,在福克纳的《喧哗与骚动》中感受酒成为现实与历史的纽带,在《雾都孤儿》中感受狄更斯用杜松子酒展示底层的挣扎与无奈。

中外酒文化知识分享和鉴赏实践

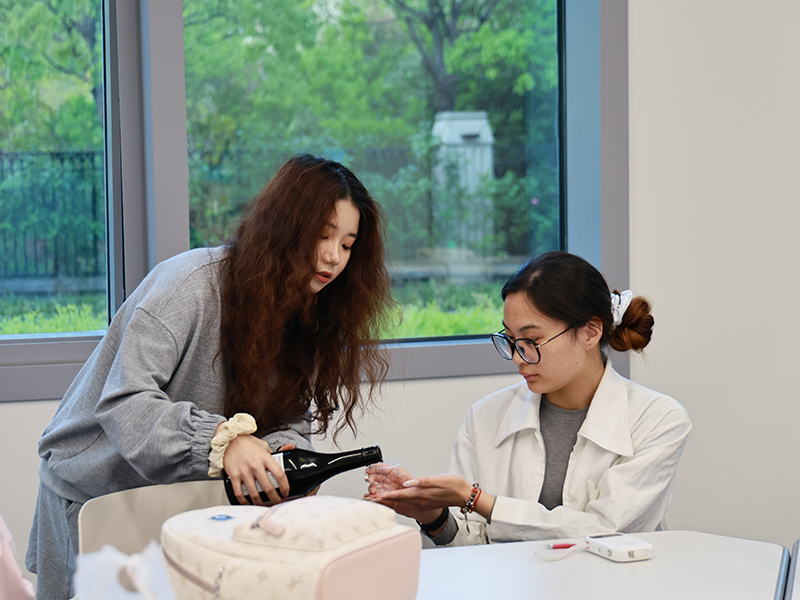

为了深入了解各地酒文化的独特魅力,陈俊溢同学化身“调酒师”,将调酒创意与文学经典巧妙融合,让杯中不仅绽放色彩,更流淌着故事。他根据本次介绍的国家及名酒,选取日本清酒、韩国真露、德国野格等进行调酒。并以这些酒为基酒,与同学们共同调制森林、海上日出、自由古巴、莫吉托等鸡尾酒。在品味的同时,增加跨文化体验。在活动现场,同学们不仅感受酒液在舌尖舞动,还积极参与学习与实践,沉浸于酒文化的独特魅力之中,并以酒为灵感,书写下属于自己的味觉诗篇,用独特的味觉体验,开启了一场文学与酒文化的精彩碰撞之旅。

本次活动共收获了30份活动反馈,其中中外酒文化鉴赏实践环节凭借其独特魅力,赢得了大家的广泛喜爱。活动现场,同学们积极参与,通过亲自调酒实践,深入挖掘酒文化在文学作品中的多元呈现,切实感受到“酒”如何超越语言与文化的隔阂,化身人类情感和精神世界的通用语言。我们期待与大家一起在文学的广袤星空中追寻酒文化的足迹,一同剖析“酒”在文学长河中的意蕴。

* 注:《巴别塔》“醅中录”主题征稿注重文学及跨文化体验,适量品鉴、合理感知。

撰稿 | 外语学院 端青云 张琰